Вопрос

1 ТИСА

ЧТО

такое погрешность измерения. Когда она считается основной и когда

дополнительной.

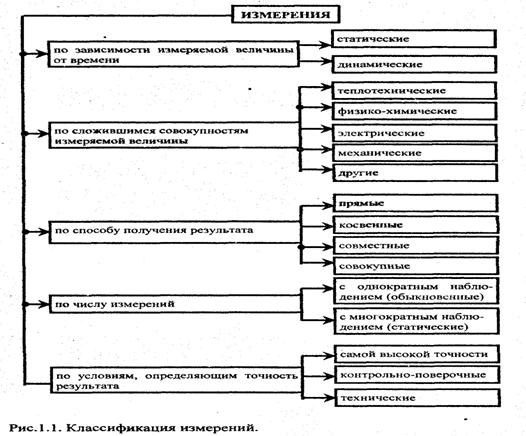

В ходе поверки расчетным методом определяются абсолютная и приведенная погрешности измерений, а также вариация.

Абсолютная погрешность определяется разностью показаний рабочего (поверяемого) и образцового средств измерений:

D=Х-Хu

где X - показания рабочего СИ;

Хu - показания образцового СИ.

Приведенная относительная погрешность

определяется отношением абсолютной погрешности к нормируемому значению (диапазон

или верхний предел измерения) в % выражении:

![]()

Для определения точности измерения необходимо определять относительную погрешность.

Относительная погрешность определяется отношением абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины в % выражении. За истинное значение измеряемой величины принимается действительное значение, измеренное образцовым СИ.

![]()

Вариация (абсолютная) определяется как наибольшая, полученная экспериментально разность между показаниями СИ при прямом и обратном ходе поверки соответственно на одном и том же действительном значении измеряемой величины.

![]()

Погрешность СИ имеет определяющее значение для наиболее распространенных технических измерений.

В зависимости от условий применения СИ различают основную и дополнительную погрешности.

Основной погрешностью СИ называют погрешность при

использовании СИ в нормальных условиях. Нормальными условиями называют условия,

при которых влияющие величины имеют номинальные значения. Нормальные условия

применения указываются в стандартах или технических условиях на СИ.

Дополнительной погрешностью СИ (или изменением показаний СИ) называют изменение его погрешности, вызванное отклонением одной из влияющих величин от ее нормативного значения или выходом ее за пределы нормальной области значений. Дополнительная погрешность может быть вызвана изменением сразу нескольких влияющих величин.

Иными словами, дополнительная погрешность - это часть погрешности, которая добавляется к основной, когда СИ используется в рабочих условиях.

Пригодность прибора к дальнейшей эксплуатации устанавливается на основании сравнения полученных в ходе проверки результатов рассчитанных погрешностей с классом точности средства измерений.

Класс точности является обобщенной точностной характеристикой СИ, устанавливаемой заводом-изготовителем. Класс точности в наиболее распространенных случаях дает информацию о пределе допускаемой основной погрешности (приведенной или абсолютной). Иными словами, класс точности определяется пределами основной и дополнительной погрешностей, а также рядом других свойств, влияющих на точность осуществляемых СИ измерений.

Значение предела приведенной погрешности, определяющей класс точности, должно быть найдено из стандартного ряда чисел: [1; 1,5(1,6); 2; 2,5(3); 4; 5; 6]* 10n, где n = 1; 0; -1; -2; и так далее. Числа 1,6 и 3 - не рекомендуются.

Вопрос 2 ТИСА

Объясните работу буйкового уровнемера. Сравните с работой поплавкового уровнемера

Принцип действия поплавковых и буйковых

уровнемеров основан на законе Архимеда. Согласно этому закону на чувствительный

элемент ( далее ЧЭ ), находящийся в жидкости,

действует подъемная ( выталкивающая ) сила. Для ЧЭ цилиндрической формы

выталкивающая сила

(2.1.)

F=ρ*g*S*x,

где р - плотность жидкости, в которую погружена часть ЧЭ; g - ускорение свободного падения; S - площадь сечения ЧЭ; х - глубина погружения ЧЭ;

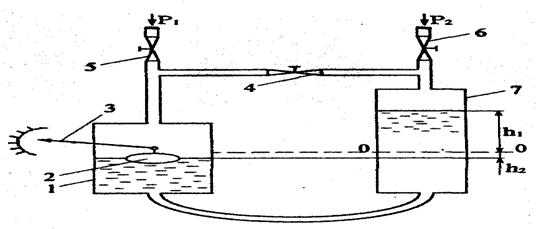

Принцип действия поплавкового уровнемера основан на следящем действии ЧЭ поплавка, плавающего на поверхности жидкости и перемещающегося вместе с ее уровнем. Рассмотрим работу поплавкового уровнемера с противовесом (Рис. 2.1.). Это поплавковый уровнемер широкого диапазона измерения. Средняя плотность поплавка меньше плотности жидкости. Противодействие выталкивающей силе создается силой тяжести поплавка, то есть состояние равновесия системы "поплавок - противовес" описывается уравнением:

Gn= G*F=G*ρ*g*S*x,

где Gn, G - силы тяжести противовеса и поплавка.

Поплавок / связан с противовесом 4 гибким тросом 2. К противовесу крепится стрелка, указывающая

по шкале 3 значения уровня

жидкости в аппарате 5. Уравнение равновесия такой системы выведено без учета

силы тяжести троса и трения в роликах. Для передачи информации о значении

уровня в аппарате используются сельсинные системы передачи. Недостатком данной

схемы

является обратная шкала. Абсолютная погрешность измерения

таких уровнемеров ± 4 и ±

Рис. 2.1. Принципиальная схема поплавкового уровнемера.

Получили распространение и поплавковые уровнемеры узкого

диапазона измерения, обычно представляющие собой устройства

содержащие шарообразный поплавок диаметром 80-

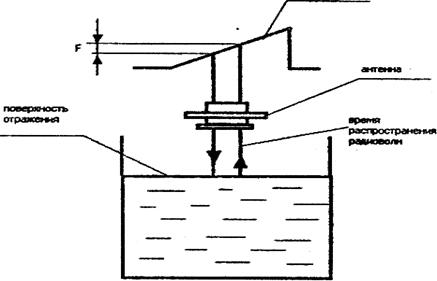

Принцип действия буйкового уровнемера также основан на законе Архимеда. В отличие от поплавкового уровнемера чувствительным элементом в них является длинный цилиндрический буек, изготовленный из материала с плотностью большей плотности жидкости контролируемой среды и не перемещающийся при изменении уровня. Буек находится в вертикальном положении и частично погружен в жидкость. Изменение уровня жидкости преобразуется на ЧЭ - буйке в пропорциональное усилие, которое автоматически уравновешивается усилием силового устройства обратной связи преобразователя, принцип действия которого основан на силовой компенсации.

Изменение усилия буйка объясняется тем, что в

соответствии с законом Архимеда при изменении уровня жидкости изменяется. степень погружения буйка в

контролируемую среду, а значит изменяется и величина выталкивающей силы,

действующей на буек. Это приводит к изменению массы буйка и соответственно к

изменению его воздействия на преобразовательный элемент. Преобразование массы

буйка в сигнал измерительной информации осуществляется в пневматических и

электрических силовых преобразователях. Минимальный диапазон измерений этих

уровнемеров (±

Вопрос 3. ТИСА

Работа

дифференциального манометра, его назначение. Какие технологические параметры

можно с его помощью измерить?

Существует разные типы дифференциальных манометров(сильфонные, мембранные, емкостные, манометры сопротивления, пьезоэлектрические).

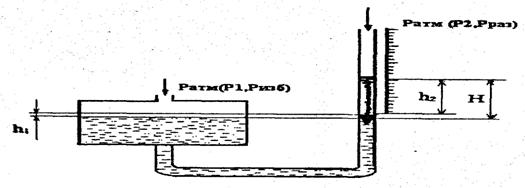

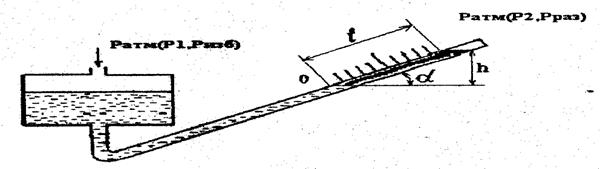

Рассмотрим простейший тип дифференциального манометра, дифманометр U-образного типа.

2- шкала; 3 – станина; 1- импульсные трубки, которые подсоединяются к трубопроводу, который на рисунке отсутствует, нарисовать трубу и диафрагму (ДУРАЛЕЮ В ПОДАРОК); рабочая жидкость нарисована, но не описана !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;

Действие дифференциального манометра основано на принципе сообщающихся сосудов.

Как правило дифманометры такого типа используются для измерения перепада давления на сужающем устройстве при измерении расхода.

Основным элементом с помощью которого создается перепад давления является сужающее устройство(искусственно созданное местное сужение трубопровода). В среде проходящей через сужающее устройство появляются разряжения, за счет завихрений после него. Сила разряжений напрямую связана со скоростью движения среды. Перед сужающим устройством и после него установлены импульсные трубки, сообщающиеся между собой U-образным сосудом. В U-образном сосуде находится рабочая жидкость (вода, ртуть и т. д.). За сосудом расположена проградуированная шкала (мм, см). Под воздействием разности давлений создаваемой сужающим устройством происходит перемещение столба жидкости в U-образном сосуде. Таким образом мениски в сообщающихся сосудах перемещаются друг относительно друга. Разность между высотами менисков отмеряется по шкале и эквивалентна перепаду давлений, созданному сужающим устройством. Такой тип дифманометров относится к расходомерам переменного перепада давления.

Зная зависимость между перепадом давления и другими характеристиками потока с помощью дифференциального манометра можно судить о скорости измеряемой среды, ее расходе, давлении в трубопроводе, и других гидродинамических характеристиках среды.

Вопрос 4 ТИСА

Конструкция и принцип работы ротаметра

Расходомер имеет следующую конструкцию. Трубка вертикальная на конус или цилиндрическая и чувствительный элемент (поплавок), который размещается в трубке. Поплавок находится внутри потока и перемещается по оси.

G1=G2

G1=Vn*g*(rn-rс) Вес погруженного поплавка

G2=S0(P1-P2) Сила действующая со стороны потока.

В состоянии равновесия G1=G2 (3).

Vn*g*(rn-r)=S0(P1-P2) (4),

![]() (5)

(5)

Из (5) следует, что независимо от положения поплавка перепад давления на нем постоянный и не зависит от измеряемого расхода. Это объясняется тем, что скорость потока измеряемой среды остается постоянной при изменении расхода, что обуславливается изменением площади сечения Sk

(6);

(6);

![]() (7)

(7)

(8) М3/c

(8) М3/c

(9) кг/с

(9) кг/с

Sk=K1*Q, где

Так как положение поплавка Н определяет величину площади Sk

то ![]() где

К= К1= К2

где

К= К1= К2

Зависимость Н от Q линейна и это определяет равномерность шкалы ротаметра.

1. поплавок

2. стенка

3. ограничители

4. упор чтобы поплавок не выскочил

Принцип действия расходомера постоянного перепада давления

основан на том, что при изменении расхода вещества происходит вертикальное

перемещение поплавка находящегося в потоке. При этом изменяется площадь

проходного сечения трубки т.о. что перепад давления

действующий на чувствительный элемент остается величиной постоянной. При

изменении перепада давления расход постоянен, изменяется сечение потока. В

процессе перемещения зазор между поплавком и трубкой изменяется. Высота на прямую зависит от скорости потока. Ротаметр устанавливается

строго вертикально, на трубопроводах диаметром <

Металлическая трубка и чувствительный элемент широко применяется в промышленности. Позволяет передавать информацию на расстоянии.

Вопрос 5 ТИСА

Потенциометрический

метод измерения рН жидкости. Измерительная ячейка рН-метра, конструкция, работа.

Чаще всего определяется концентрация каких-либо веществ в жидком растворе или же определяет кислотность или щелочность растворов. Последний показатель весьма важен в химическом производстве. Для его определения используются приборы называемые рН-метры. Для измерения рН среды используются 2 метода: колометрический, патенциометрический.

Колометрический – это лабораторный метод использующий краситель.

Для определения рН контролируемой среды используется потенциометрический метод измерения концентрации ионов в растворе. Этот метод основан на измерении разности электрических потенциалов двух специальных электродов помещенный в контролируемый раствор, который зависит от концентрации определяемого компонента в растворе.

Потенциал отдельного электрода определяется уравнением

Нернста: ![]()

Е0- стандартный потенциал электродов;

Т – абсолютная температура;

F – постоянная Фарадея;

Ln(a)=эффективная концентрация.

На границе между электродом и раствором идет ионный обмен (окислительно-восстановительная реакция). Потенциометрический метод наиболее широко применяется для активного иона водорода который характеризует кислотные и щелочные свойства раствора.

Физические основы метода измерения рН.

Реакция

диссоциации молекул воды: ![]()

Скорость

диссоциации: ![]()

Скорость

восстановления: ![]()

По закону действующих масс при равновесии V1=V2

Константа

равновесия реакции диссоциации: ![]()

Концентрация диссоциированых молекул в воде 55,5мг/мл=const.

Ионное произведение воды: ![]() , где

, где ![]() ;

; ![]() при t=22Co

при t=22Co

Для нейтральных растворов: [Н+]=[OH-]=![]() =10-7

=10-7

Для кислых

растворов: ![]()

Для

щелочных растворов: ![]()

Водородный показатель: рН= -lg[H+]; Диапазон 0¸14

Нейтральный раствор рН=7;

Кислый раствор рН<7;

Щелочной раствор рН>7;

В автоматических приборах с потенциометрическим методом, для измерения рН используются свойства чаще всего стеклянного измерительного электрода, который при погружении в контролируемый раствор измеряет разность потенциалов на границе электрод – раствор, в зависимости от рН этого раствора. Поэтому разность потенциалов можно измерить только при наличии электрической цепи, которую образуют используя 2 электрода: Стеклянный измерительный и вспомогательный электрод, потенциал которого не зависит от свойств раствора, они образуют гальванический элемент, который называется измерительная ячейка рН-метра.

E=Eu+Ecp при Ecp=const

![]()

F- число Фарадея;

Электрическая цепь измерительной ячейки рН – метра.

Для получения однозначной связи между ЭДС гальванического элемента, которую можно измерить электрическими приборами, и концентрацией ионов водорода измерительный электрод должен обладать селективностью к этому иону и не реагировать на изменение концентрации других ионов, который содержатся в контролируемом растворе, на практике это очень трудно реализовать. В гальваническом элементе возникают следующие потенциалы:

Ем – потенциал внутреннего вспомогательного электрода

Евн – потенциал возникает между внутренней поверхностью мембраны измерительного электрода и приэлектродной жидкостью.

Eu – потенциал измерительного электрода меняющийся при изменении концентрации ионов в анализируемой среде.

Ед – диффузионный потенциал на границе между анализируемой жидкостью и приэлектродной жидкостью сравнительного электрода

Еср – потенциал сравнительного электрода.

Вопрос 6 ТИСА

Принцип действия

деформационных манометров. Виды чувствительных элементов, их характеристики.

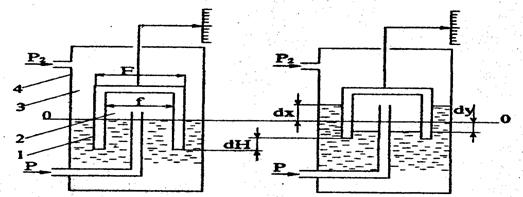

Деформационные манометры

Принцип действия деформационных манометров основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительных элементов.

Мерой измеряемого давления в

деформационных манометрах данного вида является деформация упругого чувствительного элемента

(ЧЭ). Различают три основных формы ЧЭ, получивших распространение в практике измерения:

Трубчатая пружина (манометрическая пружина, пружина Бурдона) представляет собой упругую криволинейную металлическую полую трубку, один из концов которой (свободный) может перемещаться, и должен быть запаян, а другой -жестко закреплен.

Трубчатые пружины могут быть одновитковыми, многовитковыми, прямолинейными и витыми (Рис. 3.10.). Наиболее распространена одновитковая трубчатая пружина, представляющая собой изогнутую по дуге окружности трубку с обычно овальным или эллиптическим сечением. При подаче во внутреннюю полость трубки избыточного давления трубка раскручивается, а при разряжении - скручивается. Такая деформация трубки объясняется тем, что под влиянием внутреннего давления малая ось трубки изменяется, в то время как длина трубки остается постоянной. Теоретически длина трубки тоже изменяется, но эти изменения незначительны и на общее перемещение свободного (запаянного) конца трубки не оказывает существенного влияния.

Сильфом (гармониковая пружина) представляет собой тонкостенный цилиндрический стакан с поперечными гофрами. Сильфоны изготавливаются из бронзы, полутомака, углеродистой стали, алюминиевых сплавов и др.

Мембрана (плоская пружина) представляет собой круглую плоскую или гофрированную пластину, закрепленную по окружности и способную получить прогиб под действием давления. Различают мембраны упругие и эластичные (вялые).

Среди деформационных приборов для измерения давления

наибольшее распространение получили манометры с одновитковой трубчатой

пружиной. Эти приборы

предназначены для измерения избыточного давления и разрежения неагрессивных, жидких и газообразных

сред.

Рис 3.11 Манометр с одновитковой трубчатой пружиной

Основной деталью манометра такого типа (Рис. 3.11.) является одновитковая трубчатая пружина 2. Один конец трубки заделан в держатель /, оканчивающийся ниппелем с присоединительной резьбой (штуцер). Внутренний канал держателя соединяется с внутренней полостью трубки. Свободный конец трубки 3 наглухо запаян и связан с трубко - секторным механизмом. Он включает в себя тягу 4, которая посредством винта 5 крепится к хвостовику зубчатого сектора 6, находящегося в зубчатом зацеплении с зубчатым колесом (трубкой) 7, на ось которого 8 насажана стрелка 9, перемещающаяся вдоль шкалы 10. Для исключения люфта з передаточном механизме используется спиральная пружина. Держатель и трубко -секторный механизм крепятся на одной плате. Шкала манометра равномерная.

Вопрос 7 ТИСА

Принцип

действия термоэлектрического преобразователя. Конструкция, суть эффекта.

3.5. Термоэлектрические преобразователи 3.5.1. Физические основы метода

Измерение температуры термоэлектрическим преобразователем (ТЭП) основано на использовании открытого в 1821г. Зеебеком термоэлектрического эффекта.

Суть термоэлектрического эффекта, лежащего в основе принципа действия ТЭП, заключается в том, что в замкнутой цепи разнородных проводников (два и более) возникает ток, если в местах соединений (спаях) проводников температуры не равны. Направление этого тока зависит от соотношения температур спаев.

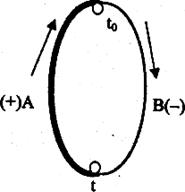

Предположим t > to. Спай с температурой t называется горячим (рабочим) и помещается в контролируемую среду, а спай с температурой to - холодным (свободным) (Рис 1).

Рис.1 Принципиальная схема ТЭП

Рис.1 Принципиальная схема ТЭП

Термоэлектрод А является положительным, а термоэлектрод В - отрицательным, они разнородны (изготовлены из разных металлов).

При размыкании такой цепи на её концах может быть измерена так называемая термоэлектродвижущая сила (Т.Э.Д.С.). Возникновение Т.Э.Д.С. объясняется тем, что различные металлы обладают различной работой выхода электронов, и поэтому при соприкосновении двух разнородных металлов возникает контактная разность потенциалов. С увеличением температуры эта контактная разность потенциалов увеличивается, а при различии температур спаев проводников в них возникает тепловая диффузия, приводящая к возникновению разности потенциалов на концах проводников. Таким образом, оба указанных фактора являются слагаемыми результирующей термо-ЭДС цепи, значение которой зависит в итоге от природы термоэлектродов и разности термоэлектродов и разности температур спаев ТЭП.

Результирующая термоЭДС контура (Рис.1) равна сумме ЭДС (против Часовой стрелки):

EAB=eAB(t)+eBA(t0), так как контактная разность потенциалов практически не меняется в процессе эксплуатации.

Если t=t0, тo EAB(t,t0)=EAB(t)=0

или eAB(t0)+eBА(t0)=0, то есть eBА(t0)= – eAB(t0) с учетом этого EAB(t,t0)= eAB(t) – eAB(t0)

Основное уравнение ТЭП показывает, что суммарная

Т.Э.Д.С., возникающая в контуре, зависит от разности температур t и to . Если сделать to=const, то EAB(t,t0)= eAB(t)

– const = χ(t) (1)

То есть путем измерения Т.Э.Д.С. в контуре ТЭП может быть

найдена температура t в объекте, при условии t0=const

Эта зависимость для конкретных термоэлектродов не может быть получена аналитически. Она устанавливается экспериментально, называется градуировкой и записывается в таблицы или в виде графика «статическая характеристика».

Температура свободных концов при градуировке поддерживается на значении to=0 ºС

Для компенсации погрешности, вызванной изменением температуры свободных концов -to, применяются следующие способы:

а) с помощью термоэлектродных проводов свободные концы ТЭП переносятся в место с постоянной температурой (значение т.э.д.с. не зависит от геометрических размеров термоэлектродов и размера спаев).

Для обеспечения постоянства температуры to может применяться компенсационная коробка (КТ-54), биметаллический термоизолятор. Перенос осуществляется на зажимы электроизмерительного прибора.

б) местом с постоянной температурой может быть сосуд Дьюара, который заполняется тающим льдом. В него помещаются места соединений термоэлектродных проводов с медными соединителями. Чаще этот метод применяется при проведении поверки.

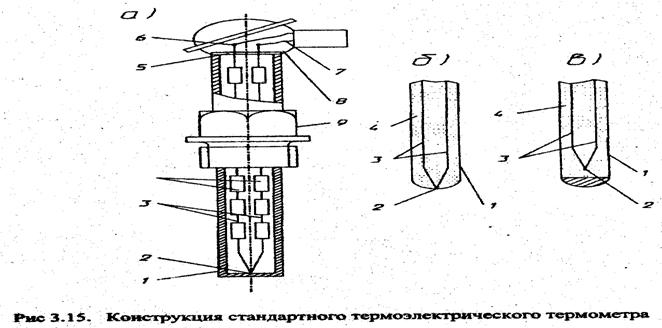

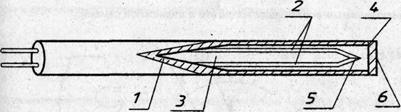

Конструкция стандартного термоэлектропреобразователя (Рис. 3.15.) содержит следующие

элементы. На жесткой защитной гильзе 1

расположены термоэлектроды 3.На них надеты

изоляционные бусы 4. Спай 2

касается дна защитной гильзы или может быть изолирован от него с помощью

керамического наконечника. К электродам в головке 8 винтами 6 на

розетке S подсоединяются

удлинительные провода 7. Защитная гильза с содержимым монтируется в объект

измерения и крепится на нем с помощью штуцера 9. Для обеспечения надежного контакта спай 2 изготавливают сваркой, реже пайкой

или скруткой (для высокотемпературных ТЭП). Защитную

гильзу / выполняют в виде цилиндрической или конической трубки из

газонепроницаемых материалов Д = 15-

Материалом для защитной гильзы обычно служат

различные стали. Для более высоких температур используются тугоплавкие

соединения, кварц, фарфор. Диаметр термоэлектродов 2-

Стандартные ТЭП выпускаются одинарными, двойными, поверхностными.

В настоящее время находят применение ТЭП

кабельного типа, которые представляют собой

тонкостенную стальную оболочку / с размещенными в ней термоэлектродами

2 (хромель-алюмелевыми или

хромель-копелевыми). Термоэлектроды изолированы друг

от друга и от стенки оболочки минеральной изоляцией 3 в виде термостойкого керамического порошка. Оболочка

изготавливается из высоколегированной, нержавеющей стали диаметром 0.5

Рис. 3.16. Конструкция стандартного кабельного ТЭП

Преимущества ТЭП данного вида в более высокой (в 2-3 раза) термоэлектрической стабильности, возможности изгибать, укладывать в труднодоступные места, приваривать, припаивать или просто прижимать к поверхности. Кабельные термопары незаменимы при изучении и контроле быстропротекающих процессов, они способны выдерживать большие рабочие Давления.

Термоэлектрические преобразователи типов КТХА, КТХК, null и ТПРТ предназначены для измерения температуры газообразных, жидких и сыпучих сред, твердых тел, химически неагрессивных к материалу оболочек. Они выпускаются с одной и двумя парами темоэлектродов, как одинарными, так и многозонными, которые предназначены для измерения температуры вдоль оси работающей установки и представляют собой сборку термопреобразователей с числом контролируемых зон от 3 до 10 (по числу ТЭП в сборке).

Вторичными приборами ТЭП являются милливольтметр и потенциометр.

Вопрос 8 ТИСА

Класс точности

измерительного устройства. Чем он определяется.

Пригодность прибора к дальнейшей эксплуатации устанавливается на основании сравнения полученных в ходе проверки результатов рассчитанных погрешностей с классом точности средства измерений.

Класс точности является

обобщенной точностной характеристикой СИ, устанавливаемой

заводом-изготовителем. Класс точности в наиболее распространенных случаях дает

информацию о пределе допускаемой основной погрешности (приведенной или

абсолютной). Иными словами, класс точности определяется пределами основной и дополнительной

погрешностей, а также рядом других свойств,

влияющих на точность осуществляемых СИ измерений.

Абсолютная погрешность определяется разностью показаний рабочего

(поверяемого) и образцового средств измерений:

D=Х-Хu

где X - показания рабочего СИ;

Хu - показания образцового СИ.

Приведенная относительная погрешность определяется

отношением абсолютной погрешности к нормируемому значению (диапазон или

верхний предел измерения) в % выражении:

![]()

Для определения точности измерения необходимо определять относительную погрешность.

Относительная погрешность определяется отношением абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины в % выражении. За истинное значение измеряемой величины принимается действительное значение, измеренное образцовым СИ.

![]()

Значение предела приведенной погрешности, определяющей класс точности, должно быть найдено из стандартного ряда чисел: [1; 1,5(1,6); 2; 2,5(3); 4; 5; 6]* 10n, где n = 1; 0; -1; -2; и так далее. Числа 1,6 и 3 - не рекомендуются.

Классы точности не устанавливаются только для тех СИ, для которых отдельно нормируется систематическая и случайная составляющие погрешности, а также для СИ, для которых нормируется и имеет существенное значение динамическая погрешность. Для приближенной оценки приведенной погрешности измерительной системы из n включенных последовательно преобразователей с линейными функциями преобразования используют выражение:

![]()

где gi - приведенная погрешность i-гo преобразователя.

Для получения более реальной погрешности измерительных систем суммирование приведенных погрешностей преобразователей осуществляется вероятностным методом, то есть:

При этом предполагается, что погрешности всех преобразователей независимы, закон распределения погрешностей для каждого из преобразователей является равномерным, а значение предела допускаемой приведенной погрешности определяет границы этого распределения.

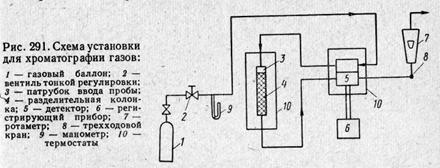

Хроматографическая установка и ее основные элементы

Установка для хроматографии газов состоит из разделительной (хроматографической) колонки с неподвижной фазой, источника для подвижной газовой фазы и устройства для фиксирования разделенных газов — детектора (преобразователя). Кроме основных элементов, имеются вспомогательные приспособления для введения пробы, приборы контроля и регулирования давления и расхода газа, термостаты для обеспечения необходимого постоянства температуры колонки и детектора.

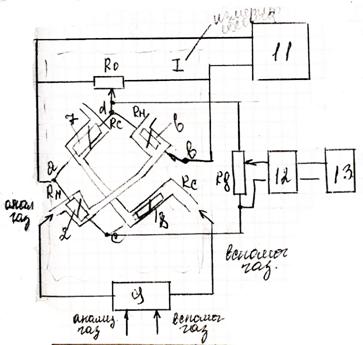

На рис. 291 приведена принципиальная схема установки для хроматографии газов.

Небольшая проба смеси газов, подлежащая разделению, вводится в верхнюю часть колонки при помощи специального приспособления. Через колонку с постоянной скоростью'пропускают инертный газ (газ-носитель), служащий проявителем. Инертный газ перемещает газообразные (парообразные) компоненты смеси с различными скоростями, в результате чего они покидают колонку в виде отдельных «полос», разделенных зонами газа-носителя.

Для расшифровки бинарной смеси на выходе из колонки используется детектор. Показания детектора отмечаются с помощью

автоматических самопишущих потенциометров в виде хромато-графических кривых (хроматограмм).

Хроматографическая колонка представляет собой обычно трубку из стекла, меди, латуни,

нержавеющей стали и т. п. с внутренним диаметром 4—8 мм и длиной от

Наиболее распространены в настоящее время спиральные металлические колонки, что позволяет создать более компактные конструкции приборов. При этом, однако, возникают некоторые трудности в заполнении колонок сорбентами. Прямые колонки применяются редко и, как правило, в простых приборах.

По сравнению с обычными колонками капиллярные колонки

(длиной от нескольких десятков до сотен метров и диаметром 0,2—•

Несмотря на указанные преимущества капиллярной газожидкостной хроматографии, по ряду причин она еще не получила широкого распространения.

.Детектор — один из наиболее важных элементов любого хроматографа. Детектор преобразует изменение состава газа, выходящего из'хроматографической колонки, в электрический или пневматический сигнал. От детектора зависят чувствительность и точность хроматографа, параметры хроматографической колонки (сечение трубки и ее длина), величина пробы исследуемого вещества, условия проведения анализа (температура, скорость и др.),

разделительная способность установки. Детекторы подразделяются на интегральные и дифференциальные.

Вопрос 9 ТИСА

Основные узлы хромотографа их назначение.

Хромотограф – приборы предназначенные для определения состава газовой смеси, то есть концентрации всех ее компонентов.

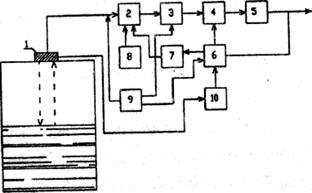

РИСУНОК 2

С увеличением Mr сорбируемость веществ увеличивается.

1. Источник подвижной фазы газоноситетеля

2. регулятор давления

3. монометр для контроля давления

4. хроматограф, колонна с неподвижной фазой

5. испаритель

6. термостат хроматографа

7. детектор

8. записывающий прибор

9. прибор для контроля расхода

10. устройство ввода и дозирования пробы

11. устройство для накопления и утилизации пробы

Хроматограф работает циклически.

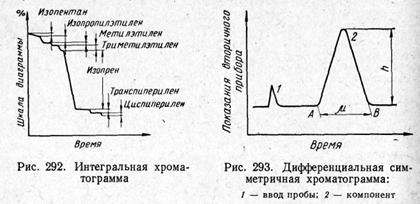

Детекторы: дифференциальные и интегральные.

![]() В

дифференциальных концентрация компонентов определяется в данный момент времени

в зависимости от кокого – либо физического или

физико-химического свойства потока и на вторичном приборе выходная кривая

получается в виде:

В

дифференциальных концентрация компонентов определяется в данный момент времени

в зависимости от кокого – либо физического или

физико-химического свойства потока и на вторичном приборе выходная кривая

получается в виде:

![]()

Интегральный детектор измеряет суммарное количество

всех компонентов прошедших через детектор в ходе анализа. На вторичном приборе

выходная кривая представляет собой ряд ступеней, высота которой прямопропорциональна количеству компонентов присутствующих

в пробе.

Интегральный детектор измеряет суммарное количество

всех компонентов прошедших через детектор в ходе анализа. На вторичном приборе

выходная кривая представляет собой ряд ступеней, высота которой прямопропорциональна количеству компонентов присутствующих

в пробе.

В

автоматических хроматографах анализ хромотограмм

осуществляется с помощью дешифраторов.

Хроматографический метод анализа состава газов

§ 102« Общие сведения

Хроматография газов — это физический метод разделения смеси веществ, осуществляемый путем распределения компонентов между неподвижной (стационарной) и подвижной фазами. В качестве неподвижной фазы используются твердые тела (адсорбенты) или жидкости, а в качестве подвижной — газы.

По природе используемого сорбента газовая хроматография подразделяется на газоадсорбционную, газожидкостную и капиллярную.

При газоадсорбционной хроматографии в качестве сорбентов используются пористые вещества. В этом случае разделение определяется селективностью сорбента к отдельным компонентам, что определяет скорость сорбции и десорбции, а следовательно, и разделение.

При газожидкостной хроматографии используются нелетучие растворители, нанесенные на пористые твердые носители с большой поверхностью. Разделение смеси на компоненты зависит здесь от скорости процесса растворения компонентов в жидкости, которая определяется коэффициентом распределения между жидкой и газовой фазами. Поэтому эту методику иногда называют газожидкостной распределительной хроматографией.

Капиллярная хроматография представляет собой разновидность газожидкостной распределительной хроматографии. По этой методике нелетучий растворитель наносится непосредственно на внутреннюю стенку разделительной колонки, которая представляет собой капилляр длиной от десятков до сотен метров. В зависимости от факторов, вызывающих движение компонентов анализируемой газовой смеси по слою сорбента, различают прояви-

тельный анализ, фронтальный анализ, вытеснительный анализ, хроматермографию и теплодинамический метод.

В лабораторных и промышленных хроматографах преимущественно используются проявительный анализ и хроматермо-графия.

Проявительный анализ

был впервые открыт и исследован русским ботаником М. С. Цветом в

В случае газоадсорбционной хроматографии в качестве газа-носителя применяются чистый воздух, двуокись углерода, азот, гелий, водород и др. В качестве сорбентов (неподвижная фаза) применяют активированный уголь, силикагель, окись алюминия, ; активированный боксит, окись магния и т. п. При выборе наполнителя хроматографической колонки существенным является отсутствие химического взаимодействия адсорбента с компонентами анализируемой смеси.

При газожидкостной хроматографии подвижной фазой является газ-носитель, в поток которого вводится исследуемая проба (газ или пар). Неподвижная фаза — жидкость, абсорбирующая компоненты анализируемой смеси, распределяется тонкой пленкой на поверхности твердого носителя. Неподвижная фаза должна быть практически нелетучей жидкостью; выбор ее зависит от состава анализируемой смеси.

В качестве твердого носителя используются материалы, инертные к компонентам подвижной и неподвижной фаз и обеспечивающие достаточную поверхность фазового контакта (кизельгур, огнеупорный кирпич и т. п.).

Принцип хроматографического разделения иллюстрируется рис. 290. Проба газа, состоящая, например, из трех компонентов А, Б и В (рис. 290, а), перемещается газом-носителем через слой сорбента, помещенного в хроматографическую колонку (трубку).

Так как компоненты смеси имеют различную сорбируемость или растворимость, то их движение в колонке будет замедляться по-разному. Через некоторое время (рис. 290, б) вперед уйдет компонент В, как менее сорбирующийся, за ним компонент Б и, наконец, А, как более сорбирующийся и поэтому движущийся

медленнее. В данное время компоненты еще не отделились полностью друг от друга. Однако через следующий промежуток времени различие в скоростях движения приведет к их полному разделению (рис. 290, в). Из хроматографической колонки будет выходить или газ-носитель, или бинарная смесь (газ-носитель + + компонент), что фиксируется детектором, сигнал которого пропорционален наличию компонентов смеси.

|

|

|

Величина адсорбции и концентрация газа связаны уравнением Ленгмюра: |

|

|

При постоянном расходе газа-носителя и постоянной температуре время выхода компонентов газовой смеси является качественным показателем при хроматографическом анализе.

где а — величина адсорбции или количество вещества, поглощаемого единицей массы адсорбента при достижении фазового равновесия;

A и В — постоянные, зависящие от свойств адсорбента и адсорбируемого вещества; С — концентрация газа.

Если С << 1, то а = ABC = kC (уравнение прямой, выходящей из начала координат);

если С >> 1, то

а =![]() = В (уравнение

прямой, параллельной оси абсцисс).

= В (уравнение

прямой, параллельной оси абсцисс).

Анализ уравнения Ленгмюра показывает, что при малых значениях концентрации величина адсорбции прямо пропорциональна концентрации, а при очень больших является постоянной величиной, соответствующей насыщению поверхности адсорбента.

Графическая зависимость a =f(С) при постоянной температуре, называемая изотермой, является основной характеристикой адсорбционной способности поглотителей.

При абсорбции количество поглощенного газа зависит от растворимости в сорбенте и давления, если газ не реагирует химически с жидкостью.

По закону Генри р = kC, где р — давление газа;

С — концентрация растворенного в жидкости газа;

k— коэффициент пропорциональности (коэффициент Генри).

Размерность и числовое значение коэффициента Генри для каждого данного газа зависят от свойств газа и жидкости и от принятой системы единиц. Если в системе присутствует несколько газов, то каждый из них растворяется пропорционально своему парциальному давлению в смеси.

Так же, как и в случае адсорбции, растворимость абсорбируемого газа уменьшается с повышением температуры. Фазовое равновесие между раствором газа в жидкости и газовой смесью над жидкостью подчиняется закону Генри только при температурах выше критических.

При температуре ниже критической система жидкость—насыщенный пар характеризуется законом Рауля:

![]()

где рп — парциальное давление компонента в парах над жидкостью, выраженное в долях от общего давления; рн — упругость паров чистого компонента при данной температуре;

X — молекулярная доля данного компонента в растворе. В хроматермографии осуществляется одновременное действие перемещающегося температурного поля и потока газа-носителя. При этом хроматографические полосы компонентов разделены зонами чистого газа-носителя.

Использование термического фактора по сравнению с простой газоадсорбционной хроматографией дает ряд преимуществ: ускорение анализа, возможность анализа смеси с очень малыми концентрациями компонентов, возможность разделения сложных смесей, компоненты которых резко отличаются своими физико-химическими свойствами.

Следует отметить, что повышение температуры несколько снижает разделительную способность метода.

Вопрос 10 ТИСА

Суть хромотогралфического метода анализа газовой смеси.

Хромотограф – приборы предназначенные для определения состава газовой смеси, то есть концентрации всех ее компонентов.

В основе работы хромотографа лежит метод анализа, являющийся физическим методом разделения многокомпонентной смеси на отдельные компоненты с последующим измерением каждого из компонентов.

В процессе разделения многокомпонентной смеси (чаще всего методом абсорбции и адсорбции) каждый из компонентов выделяется в процессе прохождении смеси через неподвижный слой обладающий большой поверхностью контакта. Движение осуществляется с помощью специального носителя т. к. каждый компонент обладает своей сорбируемостью, то скорость их продвижения различна. В результате на выходе разделительного устройства – колонки появляются отдельные компоненты, концентрацию которой определяет детектор (представляет собой измерительную схему газоанализатора).

Основы и принципы хромотографического разделения.

Рисунок 1

Колонка – трубка из нержавеющей стали или стекла; diH=2-6мм; L=0.5-20мм; прямая, V-образная, W-образная, в виде кольца или спирали.

Режим работы: «Контроль» и «Анализ».

Виды хромотографических методов разделения:

1. проявительный анализ

2. фронтальный анализ

3. вытеснительный анализ

4. хромотермография

5. тепло-динамический метод.

Вопрос 11 ТИСА (-)

Суть метода переменного перепада давления,

применяемого в расходомерах. Основные узлы расходомера и их назначения

Расходомеры переменного перепада давления

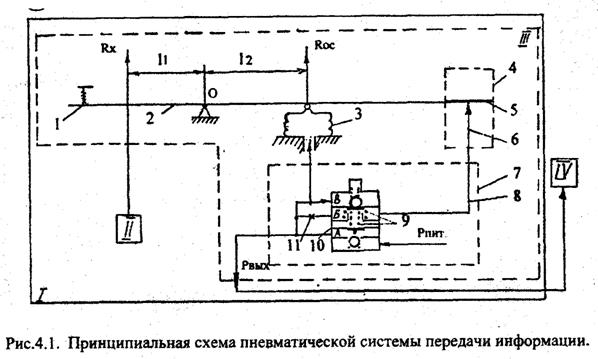

Одним из самых распространенных методов измерения расхода жидкостей, газов и паров является метод переменного перепада давления на сужающемся устройстве.

Принцип действия расходомеров переменного перепада давления основан на зависимости изменения перепада давления на сужающемся устройстве от изменения расхода вещества. При прохождении потом через сужающее устройство часть потенциальной энергии потока (статического давления) переходит в кинетическую. Вследствие этого возрастает скорость по сравнению со скоростью потока до сужения. Давление потока на выходе из сужающего устройства уменьшается, и на сужающем устройстве создается перепад давления, который зависит от скорости в сужении или от расхода потока.

Рис. 1.4.

Схема расходомерной установки.

Расходомерная установка (Рис.1.4.) кроме сужающего устройства 1 включает в себя дифманометр 2 - измерительный преобразователь перепада давления, импульсные отборные трубки 3 и вторичный показывающий прибор 4, если дифманометр не имеет отсчитывающего устройства.

Основным элементом с помощью которого создается перепад давления является сужающее устройство(искусственно созданное местное сужение трубопровода). В среде проходящей через сужающее устройство появляются разряжения, за счет завихрений после него. Сила разряжений напрямую связана со скоростью движения среды. Перед сужающим устройством и после него установлены импульсные трубки, сообщающиеся между собой U-образным сосудом, который в данном случае выполняет роль дифференциального манометра. В U-образном сосуде находится рабочая жидкость (вода, ртуть и т. д.). За сосудом расположена проградуированная шкала (мм, см). Под воздействием разности давлений создаваемой сужающим устройством происходит перемещение столба жидкости в U-образном сосуде. Таким образом мениски в сообщающихся сосудах перемещаются друг относительно друга. Разность между высотами менисков отмеряется по шкале и эквивалентна перепаду давлений, созданному сужающим устройством. Такой тип дифманометров относится к расходомерам переменного перепада давления.

Зная зависимость между перепадом давления и другими характеристиками потока с помощью дифференциального манометра можно судить о скорости измеряемой среды, ее расходе, давлении в трубопроводе, и других гидродинамических характеристиках среды.

Вопрос 12 ТИСА

Преимущества 3х проводной

схемы подключения термометра сопротивления ко вторичному прибору.

В качестве измерительных приборов электрических термометров сопротивления применяются уравновешенные мосты и логометры (омметры). Для полупроводниковых термосопротивлений измерительными приборами обычно служат неуравновешенные мосты.

Уравновешенные мосты делятся на лабораторные (неавтоматические) и

производственные (автоматические). Автоматические уравновешенные мосты

выполняются в виде указывающих, самопишущих и регулирующих.

Уравновешенные мосты делятся на лабораторные (неавтоматические) и

производственные (автоматические). Автоматические уравновешенные мосты

выполняются в виде указывающих, самопишущих и регулирующих.

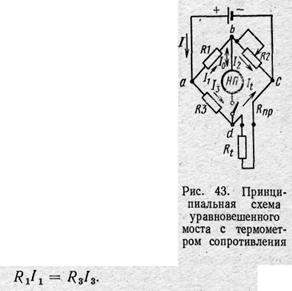

Принципиальная схема уравновешенного моста постоянного тока с включенным термометром сопротивления показана на рис. 43. Мост состоит из двух постоянных сопротивлений R1 и R3, сопротивления R2 (реохорда) и сопротивления термометра Rt. Сопротивления двух соединительных проводов 2Rnp прибавляются к сопротивлению Rt. В одну диагональ моста включен источник постоянного тока (сухая батарея), а в другую — нуль-прибор.

При равновесии моста, которое достигается перемещением движка по реохорду, ток в диагонали моста I0 = 0. В этом случае потенциалы на вершинах моста b и d равны, ток от истрч-ника питания / разветвляется в вершине моста на две ветви I2 и I3, падение напряжения на сопротивлениях R1 и R3 одинаково.

![]()

Разделив равенство (62) на

равенство (63), получим

|

Падения напряжения на плечах моста bс и cd также равны, т. е. |

![]()

При Iо = 0, I1 = I2 и Iз = It уравнение (64) примет вид

![]()

Сопротивление термометра будет равно

|

|

Если считать, что температура окружающей среды не изменяется, то 2^пр будет постоянным. Тогда уравнение (65) примет вид

![]()

При изменений сопротивления Rt мост можно уравновесить изменением величины сопротивления реохорда R2.

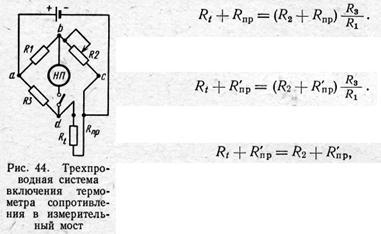

В тех случаях, когда колебания температуры среды, окружающей соединительные провода, значительны и погрешность при измерении может превысить допустимую величину, применяют трехпроводную систему подключения термометра (рис. 44). При таком присоединении сопротивление одного провода прибавляется к сопротивлению Rt, второго провода — к переменному сопротивлению R2.

Уравнение равновесия моста принимает вид

|

|

|

При изменении сопротивления проводов уравнение равновесия примет вид |

|

В случае симметричного моста, когда R1 = = R3, получим |

|

т. е. изменение сопротивлений соединительных проводов не влияет на результаты измерения. |

Таким образом введение 3го провода в измерительную схему компенсирует погрешность вызванную колебаниями температуры внешней среды.

Вопрос 13 ТИСА

Сравнительная

характеристика контактных и бесконтактных расходомеров. Классификация

расходомеров.

Сравнение расходомеров

производится по нескольким критериям:

1)стоимость,

2)точность,

3)сложность при установке

и эксплуатации,

4)быстродействие,

5)габаритные размеры,

Рассмотрим каждый из этих

критериев.

Стоимость контактных и

бесконтактных расходомеров приблизительно одинакова. Бесконтактные являются при

этом более высококлассными, при их производстве применяются новейшие достижения

науки и техники (это напрямую влияет на их стоимость), стоимость контактных

зависит от дополнительного оборудования входящего в комплект (импульсные

трубки, дифманометр, вторичный прибор и т.д.). Кроме того, необходимость применения

дополнительной защиты приборов

от коррозии, от взрывоопасных и токсичных веществ, применение специальных

материалов - все это усложняет работу и приводит к удорожанию контактных

расходомеров.

С точки зрения точности

контактные выигрывают, т.к. присутствует непосредственный контакт среды с

прибором. Но при этом наличие

контакта чувствительного элемента с контролируемой средой и обусловленная этим

потеря давления потока является существенными недостатками контактных расходомеров. У бесконтактных точность теряется за

счет неправильной настройки (правильно настроить очень трудно) и за счет

погрешности при установке прибора.

Если рассматривать

критерий установки и эксплуатации, то

бесконтактные явно выигрывают, у контактных потому что, некоторые виды

бесконтактных (ультразвуковые, частотные) могут устанавливаться дистанционно.

По быстродействию и габаритным размерам явно выигрывают бесконтактные, т.к. они выдают цифровой сигнал, который без дополнительных устройств может передаваться на большие расстояния и при этом имеют небольшие габаритные размеры.

Вопрос 14 ТИСА

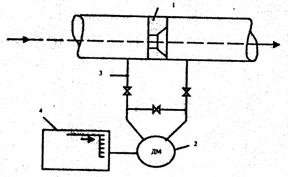

Принцип действия индукционных

(электромагнитных) расходомеров. Конструкция, назначение.

Электромагнитные

расходомеры

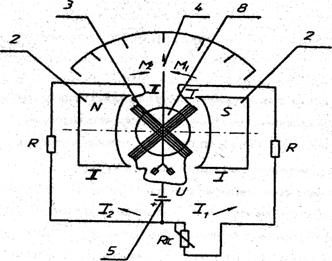

Принцип действия электромагнитных расходомеров (индукционных) основан на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону электромагнитной индукции (закон Фарадея), согласно которому в жидкости, пересекающей магнитное поле, индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости движения жидкости.

В качестве проводника следует рассматривать поток электромагнитной жидкости (кислоты, щелочи, соли). Индуцируемая ЭДС такого потока в постоянном магнитном поле определяется следующем образом:

Е=В*D*Уср,

где В - магнитная индукция;

D - внутренний диаметр трубопровода; Уcp - средняя скорость потока жидкости.

Между полюсами постоянного магнита N и S перпендикулярно направлению магнитных силовых линий располагается отрезок металлической немагнитной трубы 3, которая устанавливается между фланцами трубопровода с контролируемым потоком жидкости. Внутренняя поверхность трубы 3 покрыта электроизоляционным материалом (эмаль, резина, стеклопластик и тому подобное).

Рис. 1.9. Принципиальная схема электромагнитного расходомера.

В плоскости, перпендикулярной магнитным силовым линиям, диаметрально противоположно установлены в стенке трубы два электрода 1 я 2 заподлицо с внутренней поверхностью трубы. Электроды с помощью соединительных проводников подключены к измерительному прибору 4 (милливольтметру или потенциометру).

Под действием магнитного поля ионы, находящиеся в жидкости, перемещаются и отдают свои заряды измерительным электродам, создавая в них ЭДС (Е), пропорциональную скорости течения жидкости.

Выразив скорость через Q, получим:

![]()

Из этого уравнения следует, что при однородном магнитном поле (B=const), измеряемая ЭДС линейно зависит от объемного расхода жидкости.

Различают расходомеры с однородным магнитным полем и с неоднородным магнитным полем.

Основным и существенным недостатком электромагнитных расходомеров с постоянным магнитным полем является возникновение на электродах паразитных ЭДС (гальванической и поляризации), что уменьшает полезно индуцируемую ЭДС и приводит к значительным погрешностям измерения.

Паразитная ЭДС поляризации практически может быть устроена при использовании в качестве электромагнитов питаемых переменным током.

Однако, использование переменного магнитного поля создает ряд эффектов, искажающих полезный информационный сигнал.

Конструктивно электромагнитный расходомер состоит из преобразователя расхода и измерительного узла, который включает в себя усилитель с большим входным сопротивлением, и который выдает унифицированный выходной сигнал постоянного тока 0-5 мА или пневматический 0,02-0,1 МПа.

Электромагнитные расходомеры имеют ряд преимуществ. При измерении объемного расхода жидкости нет необходимости в измерении плотности потока. На показания расходомеров не влияют взвешенные в жидкости частицы и пузырьки газа, а также параметры измеряемого потока жидкости (давление, температура, вязкость, плотность и тому подобное), если они не изменяют ее электропроводности и характера потока (ламинарный, турбулентный). Электромагнитные расходомеры позволяют измерять расходы без потерь давления, они практически безынерционны и могут быть использованы при измерении быстро меняющихся потоков, при измерении в стерильных объектах, при измерении расхода агрессивных жидкостей и жидкостей, а также паст с абразивными свойствами.

Чаще применяются электромагнитные расходомеры с переменным магнитным полем в силу их преимущества, а расходомеры с постоянным магнитным полем применяются лишь при измерении расхода жидких металлов, пульсирующих потоков жидкости и при кратковременных измерениях.

Вопрос 15 ТИСА

Автоматический уравновешивающий мост. Принцип работы,

измерительная схема.

3.4.2. Мосты

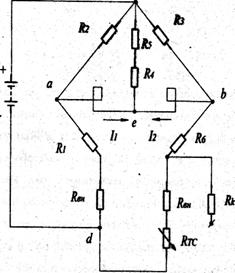

В комплекте с термопреобразователем сопротивления (ТС) кроме логомет-ров работают мосты уравновешенные и неуравновешенные, с которыми ТС соединяются по двух- и трёхпроводной схемам. Для точных измерений температуры и метрологической аттестации ТС, проводимых обычно в лабораторных условиях применяют потенциометры постоянного тока. Условием равновесия мостовой измерительной схемы является отсутствие тока в измерительной диагонали, когда произведение сопротивлений противолежащих плеч моста равны. В уравновешенных мостах используется нулевой метод измерения, что означает восстановление равновесия мостовой измерительной схемы после его нарушения, вследствие изменения сопротивления ТС, за счёт изменения какого-либо сопротивления моста автоматически или вручную. Сопротивления R1 и R2 постоянные, a R3 - регулируемое. RTC- измеряемое сопротивление ТС, НИ - нуль-индикатор, Rви - сопротивление провода. Если мост уравновешен, то ток Iав=0

и соответственно I2= I3 и I1= IТС

То есть I2*R2=I1*R1

|

тс |

Недостатком является неопределённость в измерении, которую вносит переходное сопротивление контакта в регулируемом сопротивлении R,. Это устраняется размещением R3 в измерительной диагонали (вершина а). При этом сопротивление оказывается размещённым в двух плечах, и так как при перемещении контакта изменяется сопротивление сразу обоих плеч, а переходное сопротивление контакта, располагаемое в измерительной диагонали из-за отсутствия тока в момент уравновешивания, не оказывает влияния на результат измерения.

Достоинства - независимость показаний от напряжения питания, минимально допустимое значение которого определяется чувствительностью нуль-индикатора.

В автоматически уравновешенных мостах движок измерительного реохорда (подвижный контакт уравновешивающего сопротивления), являющегося калиброванным сопротивлением, перемещается автоматически. Соединение ТС с мостом осуществляется по трёхпроводной схеме. Измерительная схема питается как постоянным, так и переменным током. Мосты переменного тока имеют преимущества: питаются от одной из обмоток силового трансформатора электрического усилителя, то есть не требуют дополнительного источника питания.

R - собственно реохорд измерительный; Rш- шунт реохорда, служит для

подгонки Rp к стандартному значению; Rn- резистор для подгонки заданного значения параллельного соединения сопротивлений всей реохордной группы; R1, R2, r3- сопротивление мостовой схемы.

Рис.3.10, Измерительная схема уравновешенного автоматического моста типа КСМ 1, КСМ 2, КСМ 3

Для получения линейной зависимости положения движка реохорда от изменения сопротивления rtc , термометр включается в плечо, прилежащее к реохорду. В качестве нуль индикатора в автоматических уравновешенных мостах используется электронный усилитель ЭУ. При изменении температуры изменяется сопротивление rtcj и мост выходит из равновесия, в измерительной диагонали ab появляется напряжение разбаланса AU, которое усиливается усилителем ЭУ до значения, достаточного для вращения ротора реверсивного двигателя РД в соответствующую сторону и зависящего от знака разбаланса. Вал РД связан с движком реохорда и перемещает его до тех пор, пока разбаланс MJ не станет равым нулю. Одновременно с движком реохорда перемещаются стрелка по шкале и перо по диаграмме, фиксирующие изменения температуры контролируемой среды. Условием равновесия мостовой схемы является следующее:

![]()

Вопрос 16 ТИСА

Назначение и

принцип действия газоанализаторов.

Газоанализаторы служат для определения содержания одного, реже 2 компонентов газовой смеси, кроме того, они используются для определения чистоты газа и для сигнализации появления ядовитых и взрывоопасных примесей в воздухе с целью обеспечения безопасного функционирования технологических объектов и обеспечения охраны окружающей среды.

Основной единицей являются проценты по объему. Газоанализатор представляет собой установку которые содержат измерительный прибор и ряд вспомогательных устройств, обеспечивающих отбор, подготовку, транспортирование пробы через прибор. Тепл. газоанализатор измеряет концентрацию определенного компонента путем измерения каких-либо тепл. свойств газовой смеси.

Рассмотрим работу термокондуктометрических газоанализаторов. Теплопроводность определяет количество тепловой энергии проходящей через единицу площади за единицу времени, при градиенте температуры =1 на единицу длины

Физические основы метода

Для многих газов и паров жидкости измеряется величина обратная тепловому сопротивлению. В термокондуктометрических газоанализаторах измерение осуществляется по электрическому сопротивлению проводника с большим температурным коэффициентом сопротивления или полупроводника терморезистора, который нагревается электрическим током и в процессе передачи тепловой энергии этого терморезистора через слой анализируемого газа постоянной величины происходит изменение его электрического сопротивления прямопропорционального изменению концентрации определенного компонента газовой смеси.

9-Блок подготовки газов

11- Источник питания

12-Промежуточный преобразователь

13- Автоматический потенциометр

R0-настройка нулевого значения

Rд-настройка

коэффициента передачи

Ru-измерительный терморезистор

Rc-(7,8) сроавнительный терморезистор

Ru и Rc обтекаются газовой смесью

88 8,7,6,2-металлическая камера

89 5- обоймы

90 3-терморезистор

![]()

Для снижения погрешности в показаниях газоанализатора, вызванной колебаниями температуры окружающей среды и нестабильностью напряжения питания, предусмотрены: источник стабильного питания и 2х мостовая измерительная схема с компенсационным методом измерения.

Вопрос 17 ТИСА

Назначение и принцип действия

ультразвукового расходомера. Объяснить работу.

1.5.2. Ультразвуковые расходомеры

В ультразвуковых расходомерах с частотой более 20 кГц метод основан на явлении смещения звукового колебания движущейся жидкой среды.

Для измерения расхода в основном используется два метода. Первый основан на измерении разности фазовых сдвигов двух ультразвуковых колебаний, направленных по и против потока - фазовые расходомеры. Второй основан на изменении разности частот повторения коротких импульсов или пакетов ультразвуковых колебаний, направленных одновременно по и против потока - частотные расходомеры.

где а - скорость звука в данной среде.

В фазовых расходомерах, если колебания распространяются в

направлении перемещающегося потока со скоростью V,

то они проходят распространение L за время:

![]()

Если колебания распространяются против перемещающегося потока, то это же расстояние L они проходят за время:

![]()

Отсюда

фиксируемая разность времени:

![]()

В фазовых расходомерах, если колебания

распространяются в направлении перемещающегося потока со скоростью V, то они проходят распространение L

за время:

|

(1.50.) |

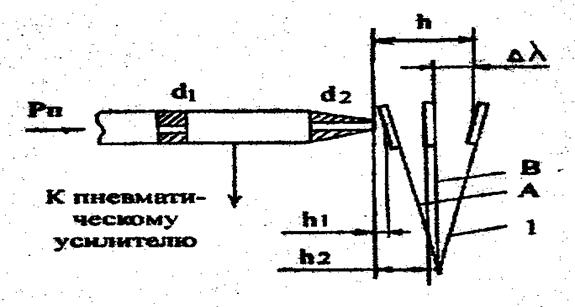

В схему фазового расходомера входят два пьезоэлектрических приемопередающих элемента 1 и 2 (Рис. 1.10.), чаще всего это пластины титаната бария, обладающие высоким пьезомодулем. Элемент 1 подключается через переключатель 3 к генератору высокочастотных синусоидальных электрических колебаний. Пьезоэлемент преобразует эти колебания в ультразвуковые колебания, которые направляются в контролируемую среду через стенки трубопровода и воспринимаются им после прохождения расстояния L и преобразуются в выходные электрические колебания.

В частотных ультразвуковых расходомерах принцип действия основан на измерении частот импульсно-модулированных ультразвуковых колебаний, направляемых одновременно по потоку жидкости и против него.

В частотных расходомерах генераторы 5 и 6 создают синусоидальные колебания

высокой чистоты (10 МГц) и подают их через модуляторы на излучающие пьезоэлементы П1 и П3. Пьезоэлемент П1 создает направленные

ультразвуковые излучения, которые воспринимаются пьезоэлементом

П2

При движении потока его скорость будет складываться со скоростью ультразвука, что приведет к уменьшению времени пробега импульса или увеличению, в зависимости от направления движения ультразвуковых колебаний.

Время перемещения колебаний между пьезоэлементами П1 и П2 по потоку жидкости:

![]()

Соответственно время перемещения колебаний между пьезоэлементами П3 и ГЦ против направления потока:

![]()

Модулятор с пьезоэлементами и усилителем - преобразователем включены в схему периодического модулирования. Частота модулирования сигналов зависит от скорости и направления ультразвуковых колебаний (по потоку или против не-го).

Разность частот определяется пересчетной схемой и пропорциональна скорости движения жидкости:

![]()

Перед началом эксплуатации расходомеры заполняют жидкостью, расход которой будут измерять, и определяют время прохождения импульсом этого расстояния в стоячей среде. Время распространения излучений при расстоянии L между пьезоэлементами:

![]()

Эта разность регистрируется вторичным прибором.

Разность частот прямо пропорциональна скорости потока V и не зависит от скорости распространения звука в среде. Это преимущество частотного метода, так как исключается воздействие физических параметров среды, таких как плотность, температура. Диапазон измерения расхода у таких приборов неограничен (теоретически). Погрешность измерения ±2 %.

Ультразвуковые расходомеры имеют универсальное применение для бесконтактного измерения расхода почти всех жидкостей и газов, в которых могут распространяться ультразвуковые волны. Измерение не зависит от электропроводно-

сти, вязкости, температуры, плотности, давления, и единственными требованиями являются акустическая проницаемость, низкое содержание твердых частиц и газа в жидкости и крайне не однородное распределение твердых частиц и влаги в газах. Эти приборы выпускаются с одно- или двухлучевым измерением, с накладными и встраиваемыми сенсорами (датчиками) и работают в диапазоне измерения 1:100, обеспечивая точность измерения 0.15-5 %.

Вопрос 18 ТИСА

Принцип действия и назначение тензорезисторного преобразователя давления.

Принцип действия измерительных преобразователей с тензорезисторным чувствительным элементом основан на использовании тензоэффекта.

Чевствительный представляет собой чаще всего мембрану на

которой наклеивается или напыляется тензорезистор (проводник или полупроводник) – пленка

кремния выращенная на монокристалической основе из

сапфира. Кроме того используется проволочные и фольговые резисторы, которые

изготавливаются из манганина, нихрома, константана, германия. Суть тензоэффекта состоит в изменении сопротивления проводника

или полупроводника при деформации чувствительного элемента под действием

измеренного давления. ![]() , где DR/R – относительное изменения

сопротивления тензорезистора; k – константа определяемая материалом тензорезистора; Dl/l – относительной изменение

длины тензорезистора.

, где DR/R – относительное изменения

сопротивления тензорезистора; k – константа определяемая материалом тензорезистора; Dl/l – относительной изменение

длины тензорезистора.

Измерительная схема состоит из 2 частей: тензорезисторного измерительного элемента и электронного устройства.

Принципиальная измерительная схема.

1 металическая мембрана

2 тензорезистор

3 метализированые токоведущие дорожки

4 соединительные провода

5 герметичный вывод

ЭУ электронное устройство предназначенное для преобразования изменения сопротивления тензорезистора в выходной унифицированный сигнал постоянного тока: 0-5, 0-20, 4-20 мА, а также совместно с (БП) блоком питания обеспечивающий питание первичного преобразователя по 2х проводной схеме соединения.

Измерительная схемы ЭУ имеет вид неуравновешенного моста в одно из плеч которого включается тензорезистор. Проводниковый тензорезистор имеет сопротивление от 30 до 500 Ом, а полупроводниковый от 5*10-2 до 10 кОм.

Измерительные преобразователи серии Сапфир 22 измеряют избыточное, абсолютное, гидростатическое, разность давлений и давление разряжения. Погрешность измерения: 0,25; 0,5; 1.

Вопрос 19 ТИСА

Принцип действия жидкостных манометров.

Назначение, виды, конструкции.

Жидкостные манометры

Принцип действия жидкостных манометров основан на уравновешивании измеряемого давления гидростатическим давлением столба жидкости постоянной плотности. Мерой измеряемого давления является высота столба рабочей жидкости, то есть:

Р = Н р g (1)

Жидкостные манометры отличаются простотой устройства, относительно высокой точностью измерения. Их широко применяют как для технических, так и для лабораторных измерений в качестве технических, лабораторных и образцовых СИ небольших избыточных давлений, разряжения, разности давления и атмосферного давления. В качестве рабочей жидкости, называемой манометрической или затворной жидкостью, применяются дистиллированная вода, ртуть, спирт, трансформаторное масло. Выбор вида рабочей жидкости определяется диапазоном измерения давления, условиями эксплуатации и требуемой точностью измерений.

Наиболее простую конструкцию имеет двухтрубный V-образный жидкостный манометр (Рис. 3.3.)

Система находится в равновесии, если гидростатическое давление жидкости в открытом колене уравновешивается давлением в другом колене, то есть:

PабсS=PатмS+HρgS

Рис.3.3. Двухтрубный V-образный жидкостный манометр:

1.

стеклянная трубка,

изогнутая в виде буквы V, заполнена жидкостью;

2.

шкала, расположенная

между ветвями (коленами) трубки;

3.

основание (доска)

прибора;

4. крепления.

|

PI |

где Рабc - абсолютное давление в контролируемом аппарате или трубопроводе;

ратм - атмосферное давление;

р - площадь сечения измерительной трубки манометра;

Н = h1 - h2 - разность уровней жидкости в обоих коленах или высота

уравновешивающего столба жидкости;

ρ - плотность жидкости в манометре (если над жидкостью находится газ, в

противном случае: р0 = р - pi, где р] - плотность среды, находящейся над

жидкостью в манометре);

g - ускорение свободного падения.

Первоначально прибор заполняется жидкостью до нулевой отметки, которая находится в середине шкалы. Дня определения высоты столба жидкости необходимо делать два отсчета и суммировать замеренные величины, что создает определенное неудобство, а при значительных колебаниях измеряемого давления это затрудняет точный отсчет показаний прибора.

Для устранения двухстороннего отсчета уровней жидкости и суммирования результатов замера конструкцию прибора совершенствуют путем замены одного из колен измерительной трубки чашкой, которая представляет собой сосуд с площадью сечения значительно большей площади сечения трубки.

Рис.3,5. Чашечный жидкостный манометр.

При поднятии жидкости в трубке на высоту Ь2, в чашке жидкость опускаете* на высоту hi.

Измеряемое давление находится так:

![]()

Для точных измерений небольших давлений газа (воздуха) применяется однотрубный чашечный манометр с наклонной измерительной трубкой - микроманометр. (Рис. 3.6.)

Рис.3.6. Жидкостный манометр с наклонной трубкой.

Минимальный угол наклона трубки 5-10°, так как при меньших значениях с точность измерения резко понижается.

Поплавковый жидкостный манометр (Рис.3.7.)

представляет собой прибор, у которого одно из колен расширено и в нем помещен

поплавок, связанный со стрелкой. Поплавковые манометры чаще всего используют

как дифференциальные манометры для измерения разности давлений.

Рис.3.7. Поплавковый жидкостно-механический манометр.

Поплавковый диффманометр представляет собой два сообщающихся сосуда. Площадь сечения F сосуда 1 значительно больше площади сечения f узкого сосуда 7. ,

Внутренняя полость сосудов заполнена рабочей жидкостью (ртутью или трансформаторным маслом) до нулевой отметки. О значении измеряемой разности давлений в этих приборах судят по положению стрелки 3, которая связана с поплавком 2. Поплавок находится внутри сосуда 1. Большее давление подключается к сосуду 1, а меньшее к сосуду 7. Подача давления осуществляется через вентили 5 и 6.

Вентиль 4 служит для того, чтобы исключить возможность выброса рабочей жидкости при односторонней подаче давления. С этой целью перед подключением прибора к контролируемому объекту вентиль 4 открывают, а после стабилизации давления в обоих сосудах закрывают. При отключении прибора необходимо предварительно открыть вентиль 4, а затем закрыть вентили 5 и 6.

В процессе измерения вместе с жидкостью в

широком сосуде 1 перемещается

поплавок 2. Перемещение поплавка будет происходить до тех пор, пока измеряемая

разность давлений АР = Pt - Р2 не

уравновесится давлением столба жидкости высотой Н = h1 + h2, то есть:

|

∆P=P1 – P2=g(ρж – ρс)(h1 – h2)=Hg(ρж – ρс) |

где g - местное ускорение свободного падения;

h1 и h2 - перемещение уровня жидкости в правом и левом коленах манометра;

рж - плотность рабочей жидкости;

рс - плотность измеряемой среды.

Поплавковые дифманометры имеют несколько сменных сосудов, что позволяет изменять предельные номинальные перепады давления.

Рис.3.8. Колокольный жидкостно-механический манометр.

Колокольные манометры используются для измерения малых давлений и разряжений (тягомеры и напоромеры) и в качестве дифманометров. Дифманометр колокольный (Рис.3.8.) представляет собой колокол, погруженный в рабочую жидкость и перемещающийся под влиянием разности давлений. Противодействующая сила создается за счет притяжения колокола при его подъеме и уменьшении тяжести колокола при его погружении.

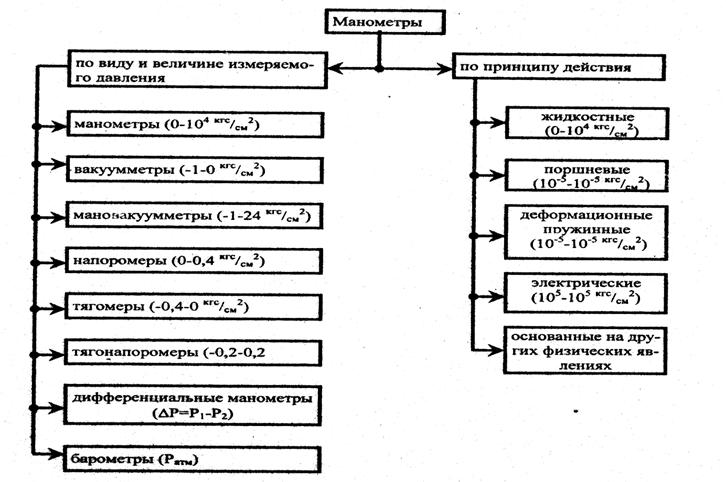

Вопрос 20 ТИСА

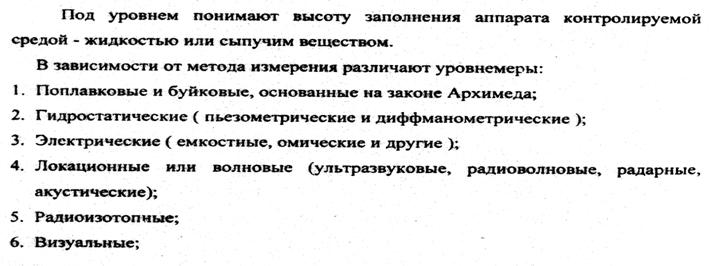

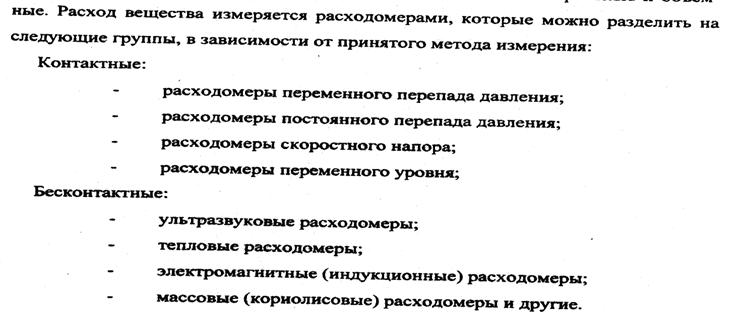

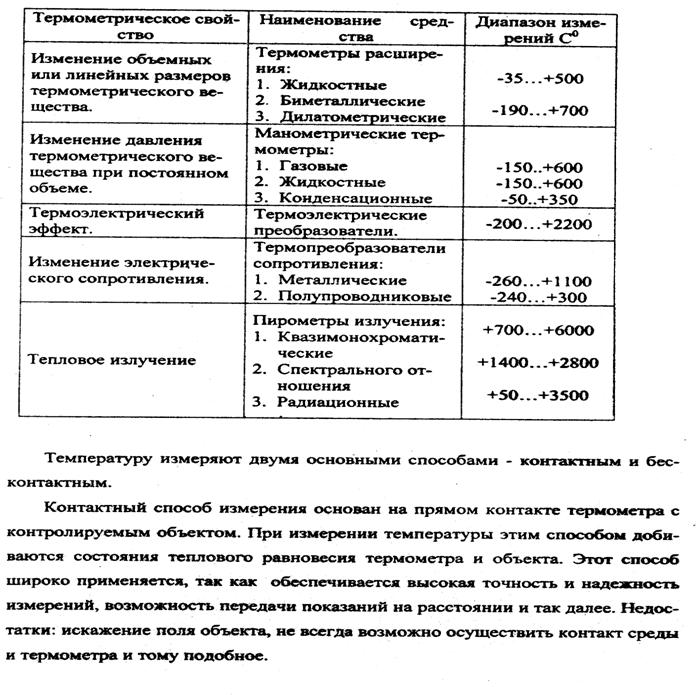

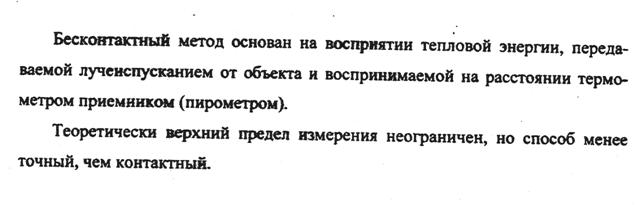

Классификация

манометров, уровнемеров, расходомеров, термометров.

Вопрос 21 ТИСА

Принцип

действия, конструкция и назначение манометрических термометров.

3.3. Манометрические термометры

Принцип действия манометрических термометров основан на зависимости давления рабочего (термометрического) вещества, находящегося в замкнутом объеме (термосистеме), от температуры контролируемой среды.

В соответствии с агрегатным состоянием рабочего вещества в термосистеме манометрические термометры подразделяются на газовые, жидкостные и конденсационные (парожидкостные).

Термосистема термометра состоит из термобаллона 1, капилляра 2 и манометрической пружины 3 манометра (Рис. 3.4.).

Чувствительный элемент

термометра, термобаллон, погружается в контролируемую

среду и термометрическое вещество, заполняющее термосистему,

достигает температуры контролируемой среды. При этом изменяется давление

термометрического вещества в термосистеме, так как

система ограничивает свободу расширения вещества. Изменение давления

термометрического вещества через капиллярную трубку передается манометрической

пружине, заставляя её изгибаться. Величина изгиба отмечается стрелкой 7 по

шкале.

4 – капиллярная трубка; 5 – манометрическая пружина; 6 – поводок.

Рис. 3.4. Манометрический термометр.

Термобаллон представляет собой цилиндр, изготовленный из латуни или специальных сталей, стойких к химическому воздействию измеряемой среды. Геометрические размеры термобаллона завися г от типа термометров и от задач измерения. Диаметр термобаллона 5-ЗОмм, а его длина 50-500мм.

Капилляр, соединяющий термобаллон

с манометрической пружиной, представляет собой медную или стальную трубку с

внутренним диаметром 0,1-

В качестве упругого элемента в термометрах применяются одновитковая и многовитковая трубчатые пружины. Для улучшения метрологических характеристик манометрических термометров к манометрическим пружинам предъявляют ряд требований. Так, с целью уменьшения температурной погрешности пружина должна иметь по возможности малый объем. Кроме того, пружина

должна иметь возможность раскручиваться на большой угол, и свободный её конец должен обладать значительным тяговым усилием для механического перемещения дополнительных устройств. Это позволяет увеличить рабочий ход, упругость, кинематику и повысить стабильность показаний.

Вопрос

22 ТИСА

Принцип

действия гидростатических уровнемеров. Назначение, сравнительная

характеристика.

§ 62.; Гидростатические уровнемеры

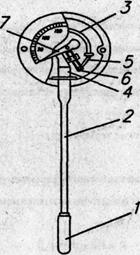

В этих приборах измерение уровня жидкости постоянной плотности сводится к измерению давления, создаваемого столбом жидкости, т. е. р = Hpg. Существуют гидростатические уровнемеры с непрерывным продуванием воздуха или газа (пьезометрические уровнемеры) и с непосредственным измерением столба жидкости.

Пьезометрические уровнемеры (рис. 172) применяются для измерения уровня самых разнообразных, в том числе агрессивных и вязких жидкостей в открытых резервуарах и в сосудах под давлением. Сжатый воздух или газ, пройдя дроссель 1 и ротаметр 2, попадает в пьезометрическую трубку 3, находящуюся в резервуаре. Давление воздуха (газа), измеряемое манометром 4 любой системы, характеризует положение уровня жидкости в резервуаре. С начала подачи воздуха давление будет повышаться до тех пор, пока не станет равным давлению столба жидкости высотой Я. В момент выравнивания этих давлений из трубки в жидкость начнет выходить воздух, расход которого регулируют

так, чтобы он только пробулькивал отдельными пузырьками (примерно один пузырек в секунду). Величина расхода воздуха устанавливается регулируемым дросселем 1, а контроль осуществляется при помощи ротаметра 2 или путем подсчета количества пузырьков, проходящих через жидкость в контрольном стеклянном сосуде.

При измерении уровня жидкостей следует учитывать возможность образования при определенных условиях статического электричества. Поэтому при контроле легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей (сероуглерода, бензола, масел и пр.) в качестве сжатого газа применяют двуокись углерода, азот, дымовые газы или специальные пьезометрические уровнемеры.

Другим видом гидростатических уровнемеров является дифманометр любой системы, измеряющий давление столба жидкости в сосуде. Дифманометрами можно измерять уровень в открытых и закрытых сосудах, т. е. в сосудах, находящихся под давлением и разрежением. На рис. 173, а показана схема трубных соединений при измерении уровня в открытом резервуаре и установке дифманометра ниже его дна.

При применении дифманометров для измерения уровня обязательно устанавливается уравнительный сосуд, наполненный до определенного уровня той же жидкостью, что имеется в резервуаре. Назначение уравнительного сосуда — обеспечение постоянного столба жидкости в одном из колен дифманометра. Высота столба жидкости во втором колене дифманометра изменяется с изменением уровня в резервуаре. Каждому значению уровня в резервуаре соответствует определенный перепад давления, что позволяет по величине перепада, показываемого дифманометром, судить о положении уровня.

На рис. 173, б показана схема соединения дифманометра при измерении уровня жидкости в сосуде, находящемся под давлением, и при установке дифманометра ниже дна сосуда. В этом случае уравнительный сосуд устанавливается на высоте максимального уровня и соединяется с контролируемым сосудом.

При измерении уровня агрессивной жидкости дифманометр защищается от действия агрессивной среды.

Вопрос 23 ТИСА

Принцип действия,

измерительная схема, назначение потенциометра.

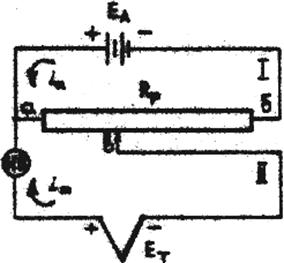

Недостатком комплекта ТЭП и милливольтметра является, влияние сопротивлений цепи милливольтметра на величину тока в измерительной цепи. Причём, изменение любого сопротивления ведёт к погрешностям в измерении и очень большим при неблагоприятных условиях, даже превышающим основную погрешность. От этих недостатков свободен компенсационный, или потенциометрический, метод измерения термоЭДС.

Компенсационный метод основан на уравновешивании измеряемой Э.Д.С. известной разностью потенциалов (падением напряжения) на калиброванном сопротивлении.

Калиброванное сопротивление называется реохордом и представляет собой калиброванную манганиновую проволоку без изоляции, натянутую между двумя зажимами или же проволоку в эмалевой изоляции, спирально намотанную на стержень (прямой или в виде кольца). Во втором случае изоляция снята так, чтобы соседние витки не замыкались между собой, а движок имел хороший контакт с намоткой реохорда. Величина тока в цепи

реохорда определяется:

![]() (1)

(1)

Если предположить, что величина Еа

и сопротивления R и Rp неизменны, то величина In будет постоянна, и падение напряжения

на реохорде Rp (разность потенциалов в точках а и с)

будет постоянным и равно:

Uас=in Rac (2)

Так как, реохорд имеет линейное распределение сопротивления, то любой точке соблюдается равенство

![]() (3)

(3) ![]()

![]() (4)

(4)

Из этого уравнения

следует, что для определения сопротивления какого-либо участка ab реохорда Rp нужно знать общее сопротивление

реохорда и его длину Lp, а также длину участка ab – Lab. С учётом выражения (4)

имеем:

![]() (5)

(5)

Следовательно, разность потенциалов на любом участке ab реохорда при постоянном токе Iа определяется длиной этого участка Lab, то есть положением движка b. Если при изменении Т.Э.Д.С. ТЭП передвигать движок в ту или иную сторону по реохорду, то можно добиться такого положения, при котором Ет = Uab . В этот момент ток im = 0 (на участке а- В2 - Ет -b). Тогда по положению движка b можно из уравнения (4) определить Uab, a следовательно еТ, которое определяется температурой контролируемой среды. Для наблюдения измерений в схему на (Рис. 2) необходимо добавить измерительный прибор, который бы показывал отсутствие тока в контуре II (ТЭП), чтобы определить положение движка b на реохорде R . Кроме того, необходим контроль постоянства тока in в контуре I, так как нет источника тока Еа, который с течением времени не менял бы своего напряжения. Рассмотрим схему (Рис. 1):

Рис 1.Двухконтурная измерительная схема потенциометра.

I – Контур компенсации;

II – Контур ТЭП - измерительный

ТЭП

включен таким образом, что его ток на участке Rab идет в том же направлении, что и от источника питания Еа то есть i=τn+im

На основании Н-го закона Кирхгофа получим: ![]() (6)

(6)

Где Rвп – сопротивление внешних приборов; Rнп – сопротивление нуль прибора

Вопрос 24 ТИСА

Классификация средств измерений. Назначение область применения.

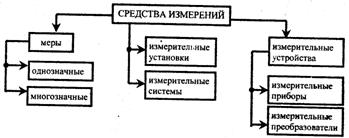

Все средства измерений принято делить на меры

измерительного устройства, измерительные установки и измерительные системы.

Мера - средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

Измерительные устройства применяются самостоятельно или в составе измерительных установок и измерительных систем. Их можно разделить на измерительные приборы и измерительные преобразователи.

Измерительный прибор - это СИ, предназначенные для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Основная классификация - по метрологическому назначению, это эталоны, образцовые и рабочие средства измерения.

Эталон - это СИ, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы измерения для передачи её размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений.

Образцовые СИ служат для поверки других СИ меньшей точности.

Рабочие СИ применяются для измерений, не связанных с передачей размера единиц измерений. К ним относятся все технические и лабораторно-контрольные СИ.

Измерительный

преобразователь - это СИ, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в

форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки или хранения, но не поддающегося

непосредственному восприятию наблюдателем.

Измерительный преобразователь, к которому подведена измеряемая величина, называется первичным преобразователем.

Измерительный преобразователь, предназначенный для дистанционной передачи сигнала измерительной информации, называется передающим.

Промежуточный (нормирующий) преобразователь преобразует один вид сигнала в другой, также передавая на расстояние.

Измерительная установка - это совокупность функционально объединенных СИ и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем и расположенных в одном месте. Измерительные установки

обычно используются в научных исследованиях, осуществляемых в различных лабораториях, при контроле качества и в метрологических службах для определений Метрологических свойств средств измерений.

Измерительная система - совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи или использования в автоматических системах управления.

Вопрос 25 ТИСА

Цель и правила проведения поверки средств измерения

Погрешность измерения устанавливается в ходе поверки.

Поверка – это операция сравнения результатов измерений рабочим и образцовым средствами измерений одних и тех же действительных значений измеряемой величины с целью определения пригодности средств измерений для дальнейшей эксплуатации. В ходе поверки измерения проводятся не менее чем в пяти точках шкалы, включая начальную и конечную отметки шкалы. Поверка проводится вначале при возрастании измеряемой величины (прямой ход), а затем - при убывании (обратный ход).

В ходе поверки расчетным методом определяются

абсолютная и приведенная погрешности измерений, а также вариация.

Абсолютная погрешность определяется разностью показаний рабочего

(поверяемого) и образцового средств измерений:

D=Х-Хu

где X - показания рабочего СИ;